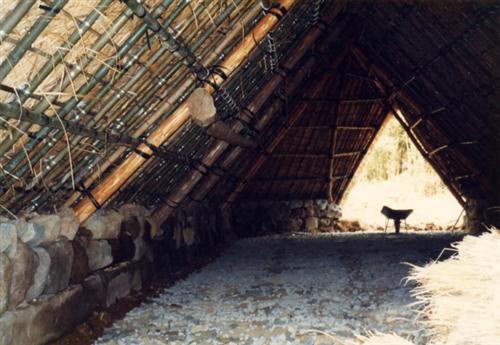

地面を少し掘り下げた位置に小屋が出来ると、その中に栗石(グリイシ)を噴気が均等に出るよう、わずかのすき間をあけて並べます。

つい道と呼ばれる噴気の通り道、またすき間のあけ方。さらには枯れ草敷きなど、江戸時代から伝わる技法は、県の重要文化財、さらには国の重要無形民俗文化財に指定されています。

▲大・中・小、それぞれの用途に合わせた石が用意される

▲たいらな石は「つい道」と呼ばれる噴気(温泉ガス)の通り道

▲このつい道にも、噴気の強さや圧力により形が変わる

▲大きい石の間には、さらに小さな石が埋め込まれ、均等な噴気を得られるようになっている

▲まるで街路のように整然とつらなるつい道

▲噴気の質によって、さらに細かい調整が加えられる

▲こぶし大の栗石の上に、小さな小石が散布されて、石組みはここに完成する

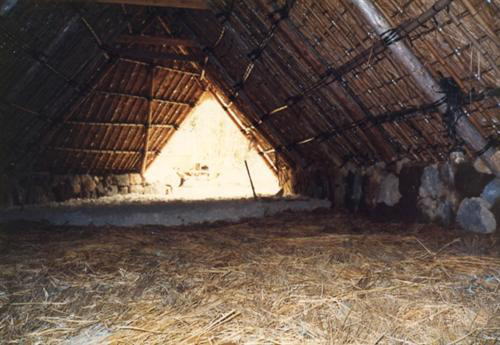

▲石組みの上から、枯らして水分が抜けたチガヤが敷き詰められる

▲これがどのような化学作用を及ぼすのか、詳しい事情は解っていないが、古い技法はそのままかたくなに守られている

▲その上から白粘土(青粘土のミネラルが抜けて変化したも)を約20~30センチの厚さに敷き込む。)

▲これも噴気をスムーズに導くための大事な役割をはたす

▲やがてこの上からいよいよ最終工程の青粘土敷きが始まる

▲一見単純そうに見える小屋の内部も、栗石→枯れ草→白粘土→青粘土と四層構造になっている

>> 青粘土敷きから栽培へ>>