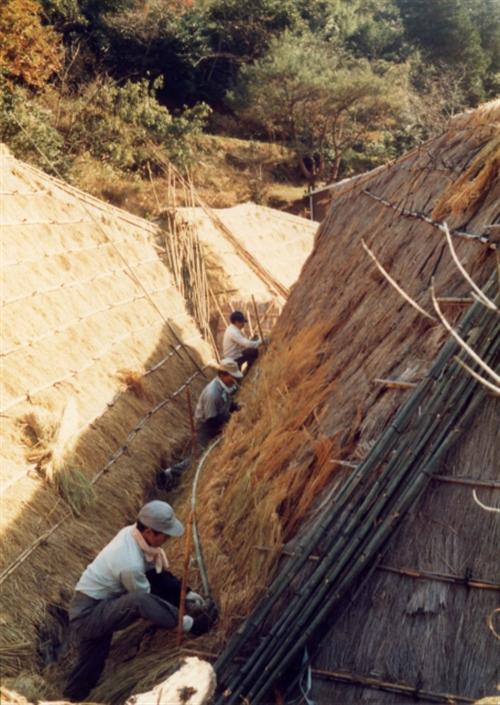

基礎石の上にタル木および竹で骨組みをし、チガヤとワラで幾層にも丹念に積み上げます。

釘やカスガイなどの金属製のものを一切使用していないこの小屋も湯の花を風雨から守り、さらに室温、湿度を一定に保つ役割を果たすと寿命が尽きます。

平均して三年くらいの命です。

小屋の中は大変湿度が高く、それゆえに蒸発がゆるやかなため、粘土表面での結晶がうまくいきます。

もし内部が乾燥すれば、粘土内部で結晶ができて硫化ガスの上昇を妨げます。

これがワラ小屋であるため、水蒸気を少しづつ外へ逃がし、さらに温度を一定に保つという極めて巧妙なメカニズムとなっています。

▲基礎石の上にタル木及び竹で骨組みが作られる

▲硫気ガスの通り道が掘られる

▲最下部はチガヤ、その上にワラが敷かれる

▲ワラは幾層にも丹念に積み上げられる

▲全体としては相当な重量になるが、小屋はわずかに角度を持ち、これに耐えうる設計になっている

▲この角度は、風向きや日照など、細かな配慮がはらわれている

▲細竹でしっかりと押さえて、外側はほぼ完成

▲入り口にハサミを入れて仕上げ

▲完成した小屋

▲噴気はバルブでコントロールされ、常に一定量が供給される

▲石、竹、ワラと江戸時代そのままの小屋づくり

▲小屋によっては相当に大型のものもある

▲小屋の寿命はかなり永く持つが、いつも手入れを怠るわけにはいかない

▲湿気や熱で傷んだ箇所は補修される

▲一部、補強された小屋

▲なだらかな山稜を背景にたたずむ当社の新しい湯の花小屋

>> 石組みと粘土敷き>>